Wednesday, February 01, 2006

comelibros: vacaciones

Recuerdo que alguien me dijo que no se puede leer a Kafka en la playa, una afirmación que me sonó demasiado a estudiante de literatura buscando la instrospección. Aunque lo importante es lo que quiere decir en el fondo: salir de vacaciones exige a sintonizar el paisaje con los libros. O contraponerlos. Dependiendo de cada quien, hay obras que no se pueden leer si no es estando de viaje, en movimiento, fuera de casa, en otro lugar que no sean los extramuros de la ciudad, el campo o la playa, aquel silencio.

Es como si la mente y el corazón, lejos de la rutina, se obligaran a hacer lecturas distintas buscando vías de escape o iluminación, formas del relajo. Así, a lo mejor, por eso se leen tantos policiales y novelas románticas, amén de los éxitos de la temporada que se dejaron de lado. Pero también otras cosas porque, para el verano se acumulan libros como quien acumula deudas. El paisaje ajeno, lejano, el olor de la ciudad desconocida o la velocidad de la carretera son excusas suficientes para pagarlas, para hacerse cargo de lo que en otro momento se considería una frivolidad, una excentricidad, una pérdida de tiempo.

Como lector, de vacaciones, uno queda disculpado y se siente –guardando las distancias- como esas estrellas de rock que se van de gira y destrozan habitaciones de hotel por el sólo hecho de que pueden hacerlo. Gente que lanza la tele por la ventana, mete autos en la piscina, mancha con ketchup o sangre las paredes. Leer en vacaciones se parece a eso; no hay que guardar ninguna compostura salvo el hecho de que hay que intentar -como única y variable regla- ajustar las ficciones ajenas a lo que se ve, establecer puntos de contacto o de fuga con el entorno.

Lo anterior sirve para convocar a fantasmas o imágenes que de ningún otro modo hubieran venido. Uno puede exorcisar –como si fuera un tour literario- a Couve en Cartagena o a Parra en Las Cruces aunque en realidad sea mejor olvidarse de ellos y leer a Chandler o a Ballard o a Anne Rice. El litoral central, por sugerir un lugar, se convertiría en el escenario de un crimen, una antesala para un apocalipsis sordo o idiota o un decorado más o menos gótico. Vampiros en Cartagena. Un crimen en el Quisco. El fin del mundo en Algarrobo. Algo por el estilo.

Pero exagero, aunque es cierto que uno lee fuera lo que no lee en casa y cambia de lecturas del mismo modo que cambia de ciudad. Así, de vacaciones, el lector tiene derecho a volverse loco o excéntrico o idiota, mientras se enfrasca en novelones y le compra a los piratas best sellers que prestará o dejará tirados en alguna parte, botados en la arena, en el cuarto de una cabaña.

Lo importante es el cambio de rutina, la agenda que se permite un desliz lector. Y ese desliz es importante. Puede salvar la vida, romper la realidad, convertir las vacaciones en otra cosa. Para cerrar, un ejemplo. Anota Alan Pauls sobre el hecho de haber leído así “Los detectives salvajes” de Bolaño, de casa, de vacaciones y a la deriva “un verano, en un lugar de playa sin luz eléctrica, sin autos, sin agua potable”. Para Pauls “hay libros que tal vez sólo podamos acoger si disfrazamos nuestra hospitalidad de desesperación o de urgencia”. De acuerdo. A uno lo le queda más que perderse en el extraño vacío entre la página y el horizonte, como si en ese rabillo del ojo uno esperara una revelación, un golpe seco, un ruido blanco.

making off

* Días raros. He estado fuera que no he podido actualizar esta página más allá de la extrañeza idiota de pensar a Gonzalo Rojas como Nobel y el fallecimiento de Chris Penn –acabo de ver “Perros de la calle” y Nice guy Eddie es total-. Lo que hice: presenté a Baradit el otro día en Viña y fui jurado en “Historias de Mall” con Ema Pinto y Ossandón; leí a Roth de manera enfermiza; di una entrevista en LUN; releí a Perec, de nuevo; no he podido despegarme de “Powers” de Bendis y Avon Oeming. Así que esta entrega sirve como compensación por la ausencia: un super combo de textos. Tres columnas y un artículo. Se hace lo que se puede. Voy y vuelvo.

Comelibros: Cameos

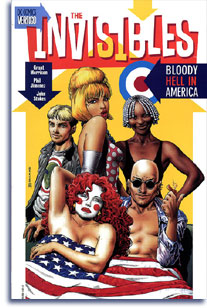

En “Los Invisibles”, de Grant Morrison y varios dibujantes –publicado por el sello Vertigo de DC Comics- los personajes viajan por medio de una máquina del tiempo a rescatar al Marqués de Sade de

Adoro la aparición de Sade y me gusta más que Morrison use con total libertad a figuras literarias en sus textos -Coleridge, los Shelley, Byron, Arthur Cravan, Crowley- porque confirma a ratos uno de mis pequeños fetiches lectores: chequear estos cameos algo eruditos en un medio –como lo definió Jodorowsky- de “arte industrial” ya sea funcionando como homenajes o resortes de la trama. Y no es algo tan descabellado porque por ejemplo, en algún capítulo de Batman, Alfred, su mayordomo, le sugería al héroe que las trampas del Acertijo recordaban la obra de de Thomas Pynchon.

Así, pienso en algunos momentos célebres o extraños. Cassidy, vampiro e irlandés, afirmaba salir en un capítulo de “Yonqui” de Burrouhgs mientras recordaba a Dylan Thomas y Brendan Beham, en “Predicador” de Garth Enis y Steve Dillon. H.P. Lovecraft mostraba una fractura espacio temporal en su casa, desde donde salían, por supuesto, esos monstruos imperdibles suyos, en “Planetary/Authority” de Warren Ellis y Phil Jimenez. Un agonizante Robert Louis Stevenson pasaba sus últimos días dando vuelta por los mares del sur, en “Rohner” del español Alfonso Font. Borges se aparecía por partida doble en “Perramus” de Juan Saturain y Alberto Breccia y en “Parque Chas” de Ricardo Barreiro y Eduardo Risso donde atendía una biblioteca laberíntica o infernal. Y Shakespeare –en una cita que agradaría al mismísimo Harold Bloom- escenificaba “Sueño de una noche de verano” para un público de hadas y ogros, en “The Sandman” de Neil Gaiman.

En todas las anteriores citas hay homenajes pero además desviaciones e interpretaciones: a Ennis, lo literario le sirve para hablar del barrio, del apocalipsis a la vuelta de la esquina en Manhattan; Borges –en las manos de Barreiro- aparece lúcido y ciego, afirmado en su imaginación; y Stevenson –vía Font- languidece, se funde en el paisaje, vive la aventura que antes él mismo ha escrito.

Así, todos los cómics mencionados son más de lo que parecen, le sacan el jugo a la intertextualidad porque sus autores saben que un cameo indica otra forma de acercarse al formato, de hacerlo crecer. Y de evolucionar ellos mismos, de paso. Gaiman es ahora novelista. Morrison opera como un ideólogo de vanguardia en medios masivos. Ellis, por un momento, fue el mejor sucesor de Hunter Thompson. Barreiro, lamentablemente fallecido, anticipó en “Parque Chas” el noir fantástico de “La ciudad ausente” de Piglia. Ninguno de ellos le tuvo miedo a la mezcla, al riesgo. Intuyeron que meter en la coctelera a los escritores citados es una manera de traerlos a la vida, de someterlos a la distopía que es toda ficción. Que eso servía para ajustar cuentas y sacudirlos. Tal vez por eso el fenómeno sea tan paradójico, porque se ofrece como una forma inconfesada de devoción de un autor a otro, como un método para procesar –como una visita al maestro o una cita pop- aquellos libros esenciales de los que no se puede desprender y que lo hacer sentir impelido a escribir, por un momento, de nuevo.

Perec: el crucigrama de la memoria

No sabemos si al francés George Perec (1936), de estar vivo hubiera tenido algo que decir del cine de Anderson o del de nuestro Raoul Ruiz, otro enciplopedista improvisado. Lo que sí sabemos sí que George Perec (1936) fue huérfano, judío, freak de los diccionarios, redactor de crucigramas y que se propuso construir una obra singular regida por la consigna de ceñirse a extrañas que él mismo se establecía. Sabemos también –y esta es la pista que podría dilucidar el crimen, en el caso de que hubiera uno- que fue miembro del OULIPO (“Ouvroir de Littérature Potentielle”, donde estaban entre otros Raymond Quenau y Calvino) que era “una especie de secta de matematifílicos practicantes de los juegos de lenguaje con bastante más humor que los zombis de Nouveau Roman”, al decir de Frederic Beigbeder. Sabemos, intuimos, que su biografía, que ninguna biografía por supuesto, jamás dice nada.

Mejor mirar los libros. Y estos son impresionantes casi siempre: textos donde destacan la obsesión moderna por los objetos (“Las cosas”); una novela sin la letra “e” (“La desaparición”); amén de los esfuerzos –y bajo la influencia de su amigo/socio/maestro Quenau- por disectar ciertos espacios hasta la extenuación. (“Tentativa por agotar un lugar parisino”, “Especies de espacio”), entre otros. Eso, sin contar su novela fundamental: “La vida instrucciones de uso”, que es la asombrosa construcción de un universo completo regido por su propia y vanguardista fuerza de gravedad, algo sin parangón: una novela de seiscientas páginas sobre un caserón de la capital francesa (el Nº 11 de la calle Simon Crubellier), donde el lector se traslada de habitación en habitación –o sea, de historia en historia- siguiendo el movimiento del caballo en el ajedrez y sin repetir jamás una casilla. En ese viaje tremendo se encuentra –entre miles de cosas- con artefactos perdidos, parafraseos literarios, citas a Melville, Verne y Kafka; las historias de los habitantes de la casa; viajes, crímenes, amores, el tiempo suspendido y el tiempo recuperado al modo de un ejercicio de estilo demencial.

Todo lo anterior se exhibe en menor o distinta medida en “W o el recuerdo de la infancia”, que LOM Ediciones acaba de editar en una traducción local facturada por Gloria Casanueva y Hernán Soto; un libro que es una perfecta excusa para leer o releer -“releo los libros que amo y amo los libros que releo”- a Perec. Por supuesto se trata de una experiencia al límite de las formas. “W…” es un libro sobre cómo un autor se hace cargo de sus propios mitos de origen: Perec rastrea ahí sus lazos familiares mientras intercala una narración policial que deviene en un relato utópico. “W…” funciona de este modo como el esfuerzo de un narrador desesperado por anotar, por volver literario el vacío del olvido.

Por un lado el narrador de Perec trabaja con pequeños pedazos –fotos familiares, el polvo posado en un rincón de la memoria, calles olvidadas, tumbas solitarias, nombres perdidos en la bruma del tiempo- que van construyendo su paisaje de infancia como un recuerdo fragmentado que no llega a ninguna parte, que no completa nada pero que está ahí. La familia y sus fantasmas danzan en ese espacio: los dos padres que apenas conoció –uno muerto en el frente y la otra exterminada en Auchtwitz-; las casas adoptivas; los inviernos de una niñez difícil y una vida de fantasmas apenas percibida pero salvada como literatura, como “el último reflejo de una palabra ausente en la escritura, el escándalo de su silencio y de mi silencio; no escribo para decir que no diré nada, no escribo para decir que no tengo nada que decir.” Por otro está el contrapunto demoledor: Perec intercala al lado de su memoria, la historia de W, un islote patagónico donde se ha instalado una utopía deportiva. Perec confiesa que esa historia es la reescritura de algo que dibujó a los 12 años y luego olvidó para recordarlo, ya de adulto, en Venecia. “Todo lo que sabía ocupaba menos de dos líneas: la vida de una sociedad preocupada exclusivamente del deporte en un islote de Tierra del Fuego”. W es un territorio que Perec describe –o inventa o recuerda- desde la lógica paulatina de un campo de concentración. Hay en el lugar una legalidad arbitraria, hasta violaciones colectivas que se escenifican en el texto como un teatro de la crueldad, una distopía que anula voluntades y quiebra cuerpos. Foucault estaría feliz, pero lo que más interesa del asunto es el camino inverso que Perec traza con respecto a su propia memoria: mientras más se envilece la descripción de W, más nítido se vuelve el recuerdo de la infancia. Así, Perec comienza a recordar con más claridad.

¿Pero qué recuerda?. Libros, películas, ciudades, diccionarios. En el fondo “W…” es un exorcismo pero también la historia de un lector que descubre en las palabras la “fuente de una memoria inextingible, de una meditación, de una certeza. Las palabras estaban en su lugar, los libros cuentan historias; se podían seguir, se podían releer y, al hacerlo, reencontrar, magnificada por la certeza de que íbamos a reencontrarlas, la impresión que habíamos sentido la primera vez”. De este modo, en la yuxtaposición entre ficción y memoria se despeja la incertidumbre – aquella confesión inicial de que “como todo el mundo, he olvidado por completo mis primeros años de vida”- sino también la secreta convicción de que el horror del pasado –simbolizado, por qué no en el reino totalitario de W- sana cada vez que se lo recuerda, que la memoria familiar es en realidad una memoria literaria: lo trivial debe volverse mítico porque la única forma de pelear contra la desmemoria y la entropía.

Todo lo anterior golpea y maravilla. Por estos días, de estar vivo Perec hubiera cumplido 70 años. En 1982 se lo llevó un cáncer fulminante. De él quedaron tres cosas, por lo menos: 1) sus libros (donde “W…” se ofrece como un ejemplo perfecto de sus posibilidades narrativas), manuales de composición perfectos de una radicalidad estética y una lucidez literaria escalofriante: Perec es una vanguardia en sí misma, al modo y con el misterio textual y la complejidad de un Pessoa; 2) sus discípulos: una larga lista de hijos no asumidos o huérfanos, de secretos hermanos de armas o parientes lejanos que van desde Cortázar o Jean Echenoz hasta Enrique Vila Matas, pasando por Juan Luis Martínez; nuestra versión extraña, bartleby inevitable y chilena suya; y 3) su foto, como fetiche o síntesis de su estética. Porque la foto –o la cara- de Perec es la imagen perfecta para ser puesta en el escritorio o santuario de algún aprendiz de escritor pero además, una imagen desquiciada –los ojos abiertos impostando la locura- que señala que hemos entrado en un laberinto, que toda literatura es una broma. Los ojos abiertos como mecanismos o artefactos del sin sentido, de la burla o la exacerbación de la razón, el empuje de las formas hacia el abismo de la disolución para emerger desde ahí de nuevo, extrañamente renovadas. Hay una sonrisa enorme y torcida ahí también en la foto. Una sonrisa que no es sonrisa y que es la un tipo que sabe que la ficción es sólo un puñado de reglas hechas para doblarse, para romperse, para inventar otras. Que la forma lo es todo pero que a la vez no es nada: puñados de palabras que se juntan para dibujar los planos de una casa, solucionar algún crimen, anotar la vida, remediar el olvido.

Revista de Libros, 27 de enero del 2006

Sunday, November 13, 2005

comelibros: patios futuros

Una pequeña trama. Ediciones B publicó “Ygdrasil” de Jorge Baradit. Pancho Ortega la presentó además –y antes- de haber escrito algo para la contraportada. Yo también lo hice. La novela está haciendo ruido. Los chicos de TauZero le hicieron un especial on-line en versión pdf. Escribí algo ahí. Esos mismos días Fuguet fue a alguna parte de USA y descubrió a Chris Ware y se leyó a Neil Gaiman. En el medio, le preguntaron los académicos yanquis sobre “Ygdrasil”, que ya tenían fotocopiada. En esos mismos momentos, en otro lugar del multiverso, yo escribí esta columna, sin saber nada de lo anterior y que amplía ciertas ideas que vengo sosteniendo hace rato respecto a nuestra lectura del canon nacional. Entretanto, una noticia alegre: reeditan el imprescindible y blasfemo volumen de Fresán “Vida de Santos” con más páginas y bonus y cosas así. La primera portada –donde salía Jesucristo o su hermano gemelo con unos lentes Ray Ban negros- era tan insultante que llegaba a dar gusto. Tengo el libro por ahí. Creo que lo miraré de nuevo. Son días raros.Mientras, una fotito de José Victorino Lastarria, santo y pecador y romántico, un político de choque con demonios en la cabeza.

Hay días en los que pienso en que de José Victorino Lastarria a José Donoso hay sólo un paso: la presencia de una tradición secreta de una literatura fantástica chilena. Una suerte de vertiente marginal de ese canon realista nacional al que han acudido alternativamente también y por ejemplo Manuel Rojas y Braulio Arenas, entre otros, casi como quien visita un pornoshop. Eso porque nuestra ficción, en su obligación por ser alta cultura, se vende a sí misma como un producto sofisticado que esconde a los monstruos bajo la cama.

Tal vez por eso me caigan bien las obras menores de Donoso o “La secreta guerra santa de Santiago de Chile” de Marco Antonio de

Para Correa -como Asimov- la ficción era un laboratorio de especulación sobre la utopía. Recuerdo a Hugo Correa y pienso en Lastarria, en cómo el hecho –o la trama, más bien- de que en el siglo XIX un país adolescente eligió una interpretación del libro y desechó otra, al optar por la alegoría documental de “Don Guillermo” y despreciar el decorado –con el Chivato, una maldición infernal y, cómo no, Valparaíso casi gótico- de las primeras páginas del libro y cómo eso, a la larga definió el vuelo de nuestro imaginario. El resultado de eso lo vemos ahora: es raro leer ciencia ficción o fantasía o terror en un país donde la narrativa y la poesía corren desesperadamnte para captar las fotos del presente, pero en cierto modo se me antoja como una tarea necesaria.

Pienso en eso ahora mientras recuerdo a Correa y reviso “Ygdrasil” la flamante novela de Jorge Baradit. No voy a comentarla acá. Escribí un comentario en la contraportada y un artículo para un e-zine del fandom. Sólo voy a agregar que Baradit me interesa pero no por lo nuevo, sino por justamente lo viejo del asunto: esa matriz fantástica siempre ha estado ahí pero no la hemos querido ver, no la hemos tomado en cuenta. Ha sido más secreta que toda nuestra poesía, ha crecido descuidada, no ha tenido lectores. Pero ha estado ahí. Ha resistido.

Y ese gesto, más que anacronismo, ha sido de avanzada. Se ha preocupado de nuestros monstruos y distopías, de nuestras visiones de futuro, de los cadáveres que guardamos en el armario. A lo mejor hemos leído de manera equivocada. A lo mejor Donoso y sus mendigos sin lengua o De

Monday, July 25, 2005

Narnia, la pieza oscura

Bombardean Londres. Cuatro niños se van al campo y quedan al cuidado de un viejo profesor en un caserón vacío. O sea, están solos. O a solas. Y entran y salen de las habitaciones, hasta que uno de ellos –Lucy- da con un armario que es una puerta hacia otro mundo: un país mágico en perpetuo invierno, que incluye animales flemáticos que toman té, una bruja malvada y un león redentor. Por supuesto hay algo podrido, algo épico ahí. Hay una batalla, donde los chicos vencen y se convierten en dueños del lugar para luego –años y años- regresar a casa darse cuenta de que nada ha cambiado, que Inglaterra quedó en la esquina exacta del tiempo en que la dejaron. Niños perdidos en una casa vieja; ese es el argumento de “El león, la bruja y el armario”, la primera de “Las Crónicas de Narnia” que C.S. Lewis escribió y que publicó en 1950, con los ecos de la segunda Guerra Mundial tras suyo. Una mezcla de cuento infantil y alegoría religiosa, que vuelve ahora en un panorama literario dominado por J.K. Rowling y sus infinitos clones. Porque en Lewis - veterano de la grand guerre, profesor de literatura, ensayista de fuste, laico melancólico, autor de ciencia ficción, propagandista radial- está el origen de todo Potter: la aventura o la ficción como el arrebatador efecto radiactivo de dejar solos a los niños en casa. En serio. Nada más poderoso en Narnia que ese paisaje devastado, que es un país hecho a la medida de la soledad de quien se lo inventa. Y los niños escapan hacia ese lugar y después vuelven a casa. Y luego, en los otros volúmenes, van y vienen de nuevo, sus aventuras se multiplican y todo adquiere el tono de una pequeña teología privada. Por supuesto, Lewis se parece en eso Tolkien, dos profesores universitarios –y además, amigos- que traman, durante el ocio, imaginarios fantásticos. Lo notable es que mientras Tolkien se comporta como un obseso de su propia mitología, Narnia suma imperfecciones y arreglos de último minuto, se acomoda a su presente. Porque Lewis nunca olvida el lazo con el mundo real. Por más elaborados que sean los pilares de sus prodigios, estos siempre remitirán al frío aire inglés de la posguerra. Así, al releer “El león, la bruja y el armario” –primer volumen escrito por Lewis, publicado ahora como un segundo tomo, según de la cronología interna de la obra- se me viene a la cabeza “La pieza oscura”, aquel poema mítico de Enrique Lihn, donde un grupo de niños desarrolla escenarios de crueldad y deseo en una casa como la de Lewis. “¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz, más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino: la pieza oscura como el claro de un bosque” escribe Lihn y tal vez se hace las mismas preguntas que Lewis. Pero lo que uno le basta y sobra para un poema, al otro no le alcanza ni en una saga completa. Pero hay un lazo, porque la pieza oscura y el armario son hermanos o primos, poseen la misma sustancia que vincula el horror con el milagro. Lihn elige el primero. Lewis, lo segundo. Uno remite al otro. Volvemos a Narnia como quien recuerda la pieza oscura que es toda infancia: las habitaciones pasadas donde la ficción permite hacer con sombras y susurros un mundo privado –maravilloso, pavoroso- donde jugar.